自分たちが食べるものは、自分たちでつくる。

そう決めると、人と助けあうしかない。

だから、ここでは人とのつながりが濃い。

知っている人が、朝採ってきたばかりの四季折々の恵みが食卓に並び、いただく贅沢。

そんなごちそうがここには当たり前にある。

澄んだ空気と雪どけ水。

りんごの花、ひとつひとつと会話しながらていねいに育て、ていねいに暮らす日々が家族も一緒に実らせる。

澄んだ空気と雪どけ水。

りんごの花、

ひとつひとつと会話しながらていねいに育て、

ていねいに暮らす日々が家族も一緒に実らせる。

北アルプスのふもと標高600メートル前後に位置する長野県の安曇野。

高地にあり、空気はとても澄んでいる。

夜は冷えこむのに、昼は太陽が近いので日差しはとても強い。

その日差しにとかされた雪どけ水は、名水百選にも選ばれている。

そんな信州の山すそに、一面のりんご畑が広がっています。

何代も続くりんご農家の方や大自然に魅せられ移住してきた家族。

さまざまな農家の方々が、ここでたっぷりの手間ひまをそそいでいるのです。

この甘さは、ひとの手間でできている。

この甘さは、ひとの手間でできている。

春になると大きく背伸びをするように満開になる白い花。

りんご農家の方は、一週間ほどの開花期間に花の中心にある「中心花」だけを残し、その周りに咲く4つほどの「側花」を摘みとってしまいます。

これは花の間引きとよばれ、栄養をひとつの実に集中させるため。

りんごの木は複数の枝が混みあうように育つため、どの枝のどの花を残すかはこれまでの経験によって判断します。

花や枝の状態が原因で育ちが悪そうなときは、花をすべて摘みとってしまうことも。

もちろん、一つひとつを自分の目でみて判断し、手作業で行います。

残された花は、寒い時期に向けてだんだん実を成長させていく。

ところが、ここでも果実を間引く「摘果」が行われます。

厳しい環境と生存競争に勝ったりんごのみが、食卓に並ぶことができるのです。

安曇野の大自然とひとの手間がぎゅっとつまってる。

安曇野の大自然と

ひとの手間がぎゅっとつまってる。

高地の澄んだ空気とミネラル豊富な清らかな水、そして厳しい寒暖差。

りんごにとって抜群の環境でくわえられる、ひとの手間と知恵。

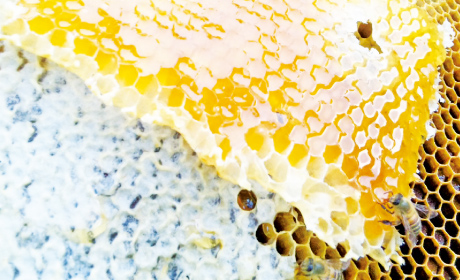

真っ赤に熟した大自然の恵みは包丁をいれるとふわりと甘い香りが広がり、まっぷたつに切った断面には太陽の光をたっぷりと浴びた蜜がキラキラと輝いています。

歯をいれただけで口いっぱいに広がる甘さとコク。

信州りんごは、大自然と人がたっぷり時間をかけた共同作業の結晶なのですね。

春。北アルプス一面に広がる香りと甘さ。

自然の恵みをスプーン1杯分ずつあつめてできるアカシアのはちみつ。

春。

北アルプス一面に広がる香りと甘さ。

自然の恵みをスプーン1杯分ずつあつめてできる

アカシアのはちみつ。

日本有数のアカシアの群生地である安曇野。

春には、北アルプスのふもと一帯にアカシアの花が満開に。

大きな木に、清らかな白い花を鈴なりに咲かせます。

そして花が蜜を出し、ハチを誘う「流蜜期」になると一帯に甘い香り。

安曇野は、高純度のアカシアはちみつが採れる一大産地なのです。

この一杯は、働きバチの一生でできている。

この一杯は、働きバチの一生でできている。

日本にいるミツバチは主に、古来の野生種である「ニホンミツバチ」と飼育下にある「セイヨウミツバチ」の2種類。

さまざまな木や花から蜜を集めるニホンミツバチに対して、セイヨウミツバチはひとつの木から集中的に集めます。

そして、働きバチが一生をかけて集めるはちみつの量は、なんとわずかティースプーン1杯分。

まさに、大自然と生物からその恵みを少しずつ分けていただいているのですね。

混じりけがないから、澄んでいる。

混じりけがないから、澄んでいる。

85年以上の歴史をもつ老舗の養蜂場の3代目尾澤さんは、最盛期には約1000万匹のミツバチを飼育しています。

セイヨウミツバチを使って、春から夏にかけて採蜜を行います。

安曇野のアカシアはちみつは、8月が「新もの」。

他の花の旬が過ぎたころ、アカシアが咲き始めるのです。

約15日間で採蜜するところ、アカシアの花盛りが頂点に達する7日間だけで採れた蜜のみを厳選した「厳選アカシア」。

「採れたてのアカシアはちみつは格別にうまい!糖度が約80度もあるんです」と言います。

アカシアの群生地だからこそできるまじりけなしの生はちみつ。

限りなく透明なのは、アカシアの純度が高い証拠です。

「国産はちみつのシェアはたったの6.8%。そのうち、国産アカシアは5.1%、つまり市場全体の0.3%しか出回らないとても希少なものなんです」

加熱処理や加糖など人工的な加工をしていないので、アカシアはちみつ本来の味が楽しめるのです。